为了世界多一些美好

作者:谭永西

题记

巍巍九宫山上,有一巨石,形如雄鸡,北宋时期读书人杨起莘为之赋诗一首立志:

“千年古石号金鸡,化雨霏霏长羽仪。不把稻粮为食啄,且将天地做笼栖。祥云架上非孤立,入晓声中岂乱啼?过客莫同凡鸟看,等闲飞到凤凰池。”

他不负志向,勤奋学习,终成状元,其后勤政爱民,造福乡梓,深受人们拥戴。

其石亦被通城人名为状元石。

山下有九宫小学,学校为打造“立状元志向,有执著精神”的新一代接班人,开设了状元课堂,延请各行各业有执著精神的状元来现身说法,言传身教。

10月12日,通城一中教师、湖北省工艺美术大师桂宏伟开始了首讲。为之记。

桂宏伟是一个土生土长的通城山里娃,出生在北港镇桂家大屋那个偏远的小山村。父亲是当地有名的砖瓦匠,小时候他喜欢看父亲做砖瓦,父亲做的砖瓦与别的工匠做的不一样,总是多那么一丝丝方正,多那么一丝丝点缀,让乡亲们看着舒服。小小的他也学着父亲的样子,捏弄着那些泥巴。望着从他手里出来的一只又一只憨憨的小猫小狗,父亲高兴地说:“这伢崽,个子长得比我那时还高,小狗捏得比我还好。”其实到现在桂宏伟还不是很高,甚至说他有一点点矮。望着精干的桂宏伟,我心里蹦出的是一个伟人的自嘲:“浓缩的是精华。”了解桂宏伟的人都知道,这“精华”来之不易。

上小学初中,他就比一般的孩子更喜欢上美术课,更喜欢拿着画笔记录绿绿的春天,金黄的秋天,还有美美的笑脸。到了师范,他已算是全校有名的“画家”,班上每一个同学都有他画的肖像作品。为挑战自己,星期天他走上崇阳县街头,摆上小摊,为顾客画像。那个时候,他定的价格是七元一张,有的顾客见他画得好,还奉上一张大团结,这让做学生的他信心满满:“我要做当代的张大千。”

师范毕业后,他分配到了家乡,一所山村的小学。初出茅庐的他觉得自己被“大材小用”,颇为委屈,就打算躺平,可一看到孩子们纯真的眼睛,他的心思又变了,于是兢兢业业,埋头教学,当然也没有放下自己的理想,有空就拿起画笔,描述自己可爱的家乡。

1993年,改革开放如春潮在祖国大地涌动,下海成了当时的一种“时髦”。年轻的桂宏伟也雄心壮志,想一展宏图,造就一番伟业,成为真正的宏伟,就“扑通”一下也跳入海中。没想到,一触水面,就被狠狠地呛了几口。他与同伙结伴南下,遭明抢,被暗偷,几个人从列车上下来,所带的盘缠所剩无几。自信有技在身,以为找工作颇为容易,没想到进了一厂出一厂,厂厂说的都是“再见”,跨进门是希望,走出门是失望。工作找了一天又一天,最后工作没着落,自己倒落得个身无分文。站在深圳的街头,望着闪烁变幻的霓虹灯光,闻着路边的肉味饭香,想着这几天睡桥洞、躲户口巡查,摸着饿得干瘪的肚子,他满脸沮丧:“我也是正式的人民教师,没想到混到今天这个田地。”屋漏偏逢连夜雨。他正在悲叹生不逢时,没想到从街角落边窜出一条大狼狗,冲着他就是两口。医生说:“你二十四小时必须打狂犬疫苗,不然,麻烦就大了。”在事关生命的紧要关头,宏伟不得不放下自尊,找到一女同乡借钱,这才渡过一劫。一同学知道他的景况后,就给他介绍了一个工艺厂美术设计师的岗位。有了同学的介绍,又自恃有点本领,他颇为自信地来到董事长面前。那个董事长听到有高手来了,就高兴地要他临摹一幅画。宏伟接过一看,认为很简单,很快地画上了几笔,马上交给董事长。他拿过画稿一看,往地下一扔:“你这三脚猫的功夫,我闭着眼睛都比你画得好,做个学徒工还差不多。三百元一个月干不干?”宏伟一下子懵了,脸胀得通红,只差没有地缝可钻了。他忍住自己的眼泪,转身往厂门外奔去。

人不怕失败,就怕在同一个地方失败。多次求职无果,细心的宏伟找到了失败的原因,原来当时那些厂生产的工艺美术品主要是销往国外,产品的风格必须考虑受众的心理,应该着重西洋画风格,而自己画的主要是中国画。找到了关键点,他就多了个心眼,在面试时多观察厂里的样品,默记它们的特点,出来后就认真琢磨。

功夫不负有心人。在多次失败后,桂宏伟终于进了一家工艺美术厂,工资定的八百元一个月。这在当时深圳不算高工资,在内地却是他半年的收入。这得之不易的机会,他倍感珍惜,边工作边学习,从不放弃每一个提高自己的机会。一次,他画了一个工艺品的图稿,雕塑师看过后马上把它雕出来了。他前望望,后看看,立刻被那栩栩如生的雕塑吸引了。他要向雕塑师们拜师。当时,厂里有六名雕塑师。为了让他们多指点自己,宏伟当起了服务员,六个人的衣服要洗,他包了;六个人的饭菜要做,他包了;六个人的卫生要做,他包了。他还用自己那点工资经常接师傅们聚餐,利用吃饭时间向他们请教。精诚所至,金石为开。桂宏伟一片赤诚,师傅们一片真心。宏伟问什么,师傅们答什么;宏伟做什么,师傅们指点什么。宏伟还特别用心,衣袋里长期放着一块精雕泥,一有空就打开油纸布来雕上几刀。晚上睡觉,也要练一段时间,为不打扰同伴们休息,就躲在被子里开着手电筒练习。

有人说,知识越多的人越觉得自己无知。这话放在宏伟身上一点不假。经过不懈的努力,宏伟的雕塑技艺突飞猛进,有了质的嬗变。但此时的他仍感自己底子太薄,就决定放下不菲的待遇,静下心到大学里读读书。心动就行动。他在工作、钻研的同时,又拿起了久违的课本,开始了自己的备考行动。1998年,他终于迈入了心中的圣殿----湖北美术学院,开始进行系统的雕塑技艺学习。

在美院,他如饥似渴,充分利用每一点滴时间学习技法,也不放过与每一个大师交流的机会。一次,学院一教授从外地运来一车雕塑泥,要从一楼运到工作室的四楼,桂宏伟与另一个同学主动请缨,一袋一袋的从地上搬上高楼。搬毕,望着满身是泥、肩膀出血的宏伟,老教授紧紧地握着他的手:“你是一个厚道的人,今后有什么疑难尽管来找我”。事后,老教授每有学习机会,宏伟都是重点关注对象,还嘱托同事们在学习上多关照他,在事业上多支持他。

美院毕业后,他先后到几个厂里上班,有的待遇也不差,工资非常不错,但他不满意。他有个小理想,要进入荣联美术工艺厂。那是深圳最大的美术工艺厂,那里的高手如云,那里的总经理朱光荣是久负盛名的雕塑大师。当时深圳的雕塑样板大多出自该厂。他在心里说:“就是工资低一点也要到那里去工作,只有与高师傅过过招,才会有更好的自己。”他时时刻刻关注着这个厂的信息。这个厂一招聘,他就过来了,也见到心中最想见的人。朱先生要他雕一个二十公分的米老鼠。他三下五除二,立马就做好了。朱先生接过作品,在上面小动几刀,刀刀精准到位,那雕像立刻就脱胎换骨,神形俱佳。他大吃一惊,惊诧在厂子里面还有这样一位迥异于学院派的高人,一边又暗暗庆幸,庆幸自己遇到这样的高人,于是他更加努力,更加谦逊的学习。这个厂里不仅有朱总经理这样的高人,还有一百多位雕塑大师,个个身怀绝技,桂宏伟见缝插针,逮住机会就学就钻。不出几年,他不仅雕塑技艺突飞猛进,还学会了机械制图、电脑平面设计、3D设计打印等新技艺。在收获了技艺的同时,薪水也水涨船高,小日子也越来越滋润。

2005年,县委、县政府要求下海的同志回乡返岗,通城一中也向桂宏伟伸出了橄榄枝,并为他准备了工作室。桂宏伟非常感动,就放弃了在外的舒适生活,重新站上了讲台,为家乡培育优秀的美术人才。

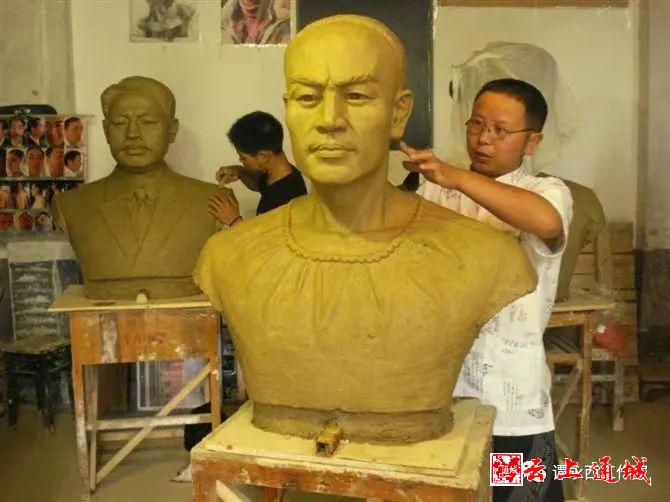

真金还需火来炼。桂宏伟深知,雕塑做得好不好,自己说了不算,还需要市场上来历练历练。返乡后,桂宏伟开始承接一些雕塑业务,以便在市场中锤炼自己。除了教学,他没有节日,没有假期,也没有茶余饭后,他几乎把所有的心血和时间都倾注在自己的雕塑事业上。从材料的选购到翻模成型,每一道工序他都事必躬亲。尤其是人像构思,他从不图省事抄袭别人的作品,总是先了解人物生平,从中发现人物的性格特征,再进行人物塑造,做到神形兼备。他雕塑的罗荣恒元帅,目光坚定,神情专注,勇挑重担,一往无前,如飞的脚步似行走在黄袍的山水间;他塑造的李时珍目光如炬,心细如发,似在云笼雾罩的药姑山中采得药材,仔细地研判其药性;他精琢的谭嗣同深沉睿智,大义凛然,有着“我自横刀向天笑”的豪情,也有着对祖国前途命运担忧的忧虑;他打造的八百壮士,个个视死如归,同仇敌忾,为国血战到底的英雄气概充斥天地间。

在非遗传承进校园的课堂上,桂大师回顾自己的拼搏历程,说他有一肚子的故事,如“第四颗钉子”的故事、“银山寺免费换菩萨”的故事、“评湖北工艺美术大师”的故事,每一个故事都是他的精神财富。他告诉同学们说他时时用“银山寺免费换菩萨”等故事鞭策自己:“有一次,接受了银山寺一个雕塑活,我完成了任务,按时把雕好的菩萨运到寺里,寺里的六个和尚说:‘菩萨像应该喜乐一些,你雕的菩萨有点像个哭相,不太好。’我一听,心里不太高兴,自己费神费力地雕好了,哪有什么大问题?何况他们又不是做主的人,还暗暗怪他们多事。过了一会儿,住持来了,他看了看菩萨像,点了点头认可了。我把账一结就回去了。一年后,黄龙山有一庙要雕菩萨,我赶过去,负责的住持当年就在场,她看了我一眼,就说不行。又过了一段时间,黄袍白玉寺也要雕菩萨,女主持当年也在现场,我一照面,脸就自己红了,不等她发话,我就离开了。回来后,我就认认真真地重做了一个菩萨,免费送给银山寺。”他对同学们说:“我以后再也不敢马虎了。每一件作品都力求精益求精,完成后还要请多人看看,评判指点一下,力争大家都满意。”

有付出一定会有回报。他精湛的雕塑征服了观众,打动了行家,他的作品多次参与省级、国家级工艺美术展。其中,《嫦娥奔月》获“百花杯”中国工艺美术精品展铜奖;《镇海馀先生铜像》《犀利》《罗荣桓》获中国“中艺杯”中国工艺美术精品展铜奖;《万卷乾坤》获湖北省工艺美术精品展银奖;《罗荣桓与通城8.20起义》获中国“中艺杯”金奖。他的作品入编了咸宁中小学地方教材,他的事迹上了《通城县志》。他被评为咸宁市十大优秀美术家、湖北省工艺美术大师,他被聘为咸宁职业技术学院客座教授、湖北省职业技能大赛雕塑裁判、中国工艺美术协会理事。

有人曾经问,生命的意义是什么?当一些人还在纸上、在高谈阔论中追问这个哲学问题时,桂宏伟用他众多的精美雕塑响亮的回答:是创造美好。是为了让人世间有更多的美好。

图文编辑|吴滟

责任编辑|黄争光

终审|胡颖

监制|傅凡