在马港镇界上村村民魏方保的豆腐坊,一早就忙碌起来了,他搬出家里的石磨,将头天泡好的豆子倒进石磨,滚圆的黄豆到白嫩可口的豆腐需要经过浸泡、磨浆、过滤去渣、烧浆、点卤、压制而成。

石膏点化的豆腐最能体现豆腐的风味,石膏和豆浆的比例是决定豆腐品质的关键,煮沸的豆浆和石膏相遇后迅速发生胶凝作用,这种变化如此巨大,以至于在瞬间就可以察觉到。

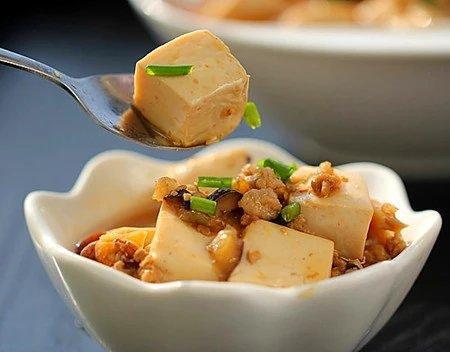

在中国几千年的农耕史中,大豆是蛋白质最丰富,也是最廉价的食物来源,可它早期的境遇一度尴尬,煮熟的大豆无法引起人们的食欲,并且引起肠胃胀气,通城人民经过长期摸索,让豆腐成为餐桌上的一道美味,豆腐无限包容的个性给通城人民创造了极大的想象空间,不论是豆腐、炸豆腐、霉豆腐,还是豆油皮,霉豆渣……豆腐表达了柔软变通的适应性,所有的这些,让一粒黄豆得到了升华。

在过去生产力低下的社会中,食物并不丰盛,穷苦的人们总是盼望着在新年到来之际改善一下生活,犒劳一年的艰辛。但是,穷苦的百姓难以获得肉类,他们便会选择豆腐,所以,豆腐是替代肉类不错的选择,磨豆腐、吃豆腐也就有了象征性的意义,即“新年家家户户幸福安康,来年更加兴旺发达”。

(摄像:黎赏 制作:李兵 审核:王琛)

请输入验证码